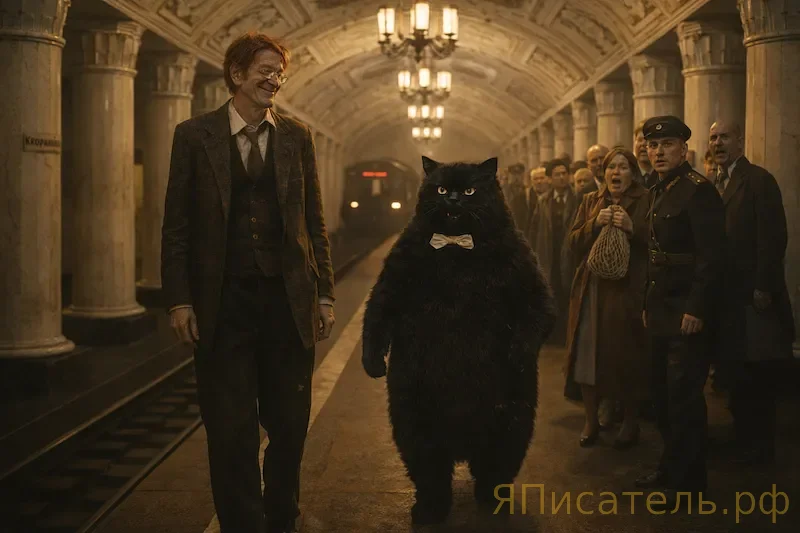

Бегемот и Коровьев: Последний трамвай на Патриарших

Creative continuation of a classic

This is an artistic fantasy inspired by «Мастер и Маргарита» by Михаил Афанасьевич Булгаков. How might the story have continued if the author had decided to extend it?

Original excerpt

Кто много страдал перед смертью, тот уже не может стать преследователем. «Так, стало быть, вот как», — думал мастер, гладя по ушам своего пса, и глядел на луну. А луна сияла над ними, и мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей. Ночь густела, текла рядом, и впереди была вечность.

Continuation

Патриаршие пруды не изменились за год. Та же аллея, те же скамейки, тот же турникет, через который когда-то прошла Аннушка с подсолнечным маслом. Только вот на скамейке, где некогда беседовали редактор и поэт, теперь сидели двое — и прохожие старательно обходили их стороной.

— Скучаю, — признался огромный чёрный кот, глядя на воду. — По Воланду скучаю. По балу. По полётам.

Коровьев снял треснувшее пенсне и протёр его полой клетчатого пиджака — бессмысленное занятие, ибо пенсне от этого чище не становилось.

— Мы не одни, — сказал он. — Азазелло в Крыму. Гелла, говорят, в Прибалтике. Развлекается.

— А мы с тобой — здесь, — горько произнёс Бегемот. — В Москве. Как привязанные.

— Мы не привязанные. Мы — на задании.

— На каком ещё задании? — фыркнул кот. — Мессир уже год как в своих краях. Что нам здесь делать?

Коровьев помолчал.

— Помнишь, что он сказал перед отлётом? «Присмотрите за городом. Мало ли что». Вот мы и присматриваем.

— Присматриваем... — кот безрадостно махнул лапой. — Что тут присматривать? Москва как Москва. Люди как люди. Жулики жулят, честные мучаются, всё как всегда.

Мимо них прошла женщина с авоськой. Бегемот проводил её взглядом.

— О, — оживился он. — Аннушка! Та самая!

— Нет, — покачал головой Коровьев. — Это другая. Та Аннушка уже... — он сделал многозначительный жест.

— Вот как? — удивился кот. — Быстро. А ведь ей ещё и пятидесяти не было.

— Сердце, — пояснил Коровьев. — Испугалась чего-то. Ночью. В подъезде.

— Интересно, чего именно?

Коровьев промолчал, но на тонких губах его мелькнула тень улыбки.

Вдалеке, на Садовом кольце, прогремел трамвай. Бегемот вздрогнул.

— Не люблю трамваи, — признался он. — После того случая — не люблю.

— Никто не любит, — согласился Коровьев. — Особенно литераторы.

Они помолчали. Солнце клонилось к закату, отбрасывая длинные тени на аллею. Пруд золотился в лучах, и на воде покачивались листья — первые осенние листья.

— Фагот, — вдруг сказал Бегемот серьёзным тоном, — а ты когда-нибудь думал о том, что будет... потом?

— Потом — это когда?

— Ну, когда всё закончится. Когда мессир... когда всё.

Коровьев повернул к нему бледное лицо.

— Ты о смерти?

— О ней. Мы же не бессмертные. Даже мессир — не бессмертный. Он сам говорил. Помнишь? «Всё имеет конец». Так вот я и думаю — что будет в конце?

— Ты стал философом, Бегемот.

— Я стал старым, — поправил кот. — Не телом — душой. Если у меня есть душа. Мы с тобой об этом уже спорили.

Коровьев усмехнулся.

— В конце будет покой. Такой же, как у мастера с Маргаритой. Домик, свечи, вечность.

— Мне не нужен покой, — возразил Бегемот. — Мне нужна сметана. И рыба. И приключения. И чтобы кто-нибудь возмущался, когда я порчу имущество.

— Тогда тебе придётся жить вечно.

— Вот это меня и пугает.

Снова прогремел трамвай — ближе, громче. Бегемот поёжился.

— Пойдём отсюда, — предложил он. — Не нравится мне здесь. Слишком много воспоминаний.

— Куда?

— Куда-нибудь. В театр. В цирк. В Елисеевский за севрюгой. Куда угодно, только не здесь.

Они поднялись со скамейки. Прохожие, которые в этот момент оказались рядом, потом клялись, что видели, как две фигуры — одна длинная и нелепая, другая чёрная и хвостатая — просто растворились в воздухе. Но им, конечно, никто не поверил. В Москве и не такое бывает.

***

Ночью, когда город спал, они сидели на крыше высотки на Котельнической набережной. Под ними расстилалась Москва — огромная, сияющая тысячами огней, живая.

— Красиво, — признал Бегемот.

— Красиво, — согласился Коровьев. — Ты знаешь, я ведь помню этот город, когда здесь ещё не было ничего. Деревянные избы, грязь, церкви. А теперь — смотри.

— Ты такой старый?

— Я не старый. Я — вечный. Как и ты. Как и мессир.

— Ты же сам сказал, что мессир не вечный.

— Я сказал — не бессмертный. Это разные вещи.

Бегемот задумался.

— Не понимаю.

— И не надо. — Коровьев откинулся назад, глядя на звёзды. — Есть вещи, которые не надо понимать. Надо просто принять.

— Философ.

— Нет. Просто старый клоун, который слишком много видел.

Где-то внизу прогрохотал последний трамвай — тот самый, что ходит по ночной Москве, когда все остальные уже спят. Говорят, он останавливается на станциях, которых нет на карте. Говорят, его водит машинист, которого никто никогда не видел. Говорят много чего.

— Слышишь? — Бегемот навострил уши. — Трамвай.

— Слышу.

— Может, прокатимся?

Коровьев посмотрел на кота.

— Ты же сказал, что не любишь трамваи.

— Не люблю. Но это — последний. А последние трамваи — особенные.

Они спустились с крыши — как, не спрашивайте — и оказались на остановке как раз в тот момент, когда подъехал трамвай. Старый, красно-жёлтый, с буквой «А» на борту — тот самый, легендарный.

Двери открылись. Внутри было пусто.

— Входите, — сказал голос из кабины. Голос был женский, хриплый, знакомый.

Бегемот и Коровьев переглянулись.

— Аннушка? — неуверенно спросил кот.

Из кабины выглянуло лицо — бледное, немолодое, с тёмными кругами под глазами.

— Она самая. Садитесь, черти. Поедем.

— Куда?

— А какая разница? — усмехнулась Аннушка. — Главное — ехать.

И они сели. И трамвай тронулся. И повёз их по ночной Москве — по улицам, которых не было на карте, мимо домов, которые давно снесли, через площади, которые существовали только в памяти.

— Я всё поняла, — сказала Аннушка, не оборачиваясь. — Там, в подъезде, когда сердце остановилось. Поняла, зачем масло. Зачем трамвай. Зачем всё.

— И зачем? — спросил Коровьев.

— Затем, что так было нужно. Не вам. Не мне. Никому конкретно. Просто — так было нужно. Для равновесия.

— Глубокомысленно, — заметил Бегемот.

— А то, — согласилась Аннушка. — Смерть — она располагает к глубокомыслию.

Трамвай выехал на Патриаршие и остановился. Та же аллея, те же скамейки. Только пруд теперь светился изнутри — бледным, серебристым светом.

— Вот и приехали, — сказала Аннушка. — Выходите.

— Куда?

— Туда, куда вам надо. Вы же знаете куда.

Бегемот посмотрел на пруд. На светящуюся воду. На тени, которые двигались под поверхностью.

— Мессир, — прошептал он. — Это же...

— Да, — сказал Коровьев. — Это он. Зовёт.

И они вышли из трамвая. И пошли к пруду. И вода расступилась перед ними, как занавес перед актёрами.

А трамвай поехал дальше — по ночной Москве, по улицам, которых нет, мимо домов, которых не было никогда.

***

Утром на Патриарших нашли только следы — странные, глубокие, как будто кто-то очень тяжёлый прошёл от остановки к пруду. И запах — слабый, едва уловимый, — запах серы и сирени.

Но никто не обратил внимания. Москва — такой город. Здесь и не такое бывает.

А на скамейке, где год назад сидели Берлиоз и Бездомный, лежала записка. Всего два слова, написанные ровным, красивым почерком:

«До встречи».

И подпись — лапа. Кошачья.

Paste this code into your website HTML to embed this content.