Смерть чиновника: Посмертное дознание

Творческое продолжение классики

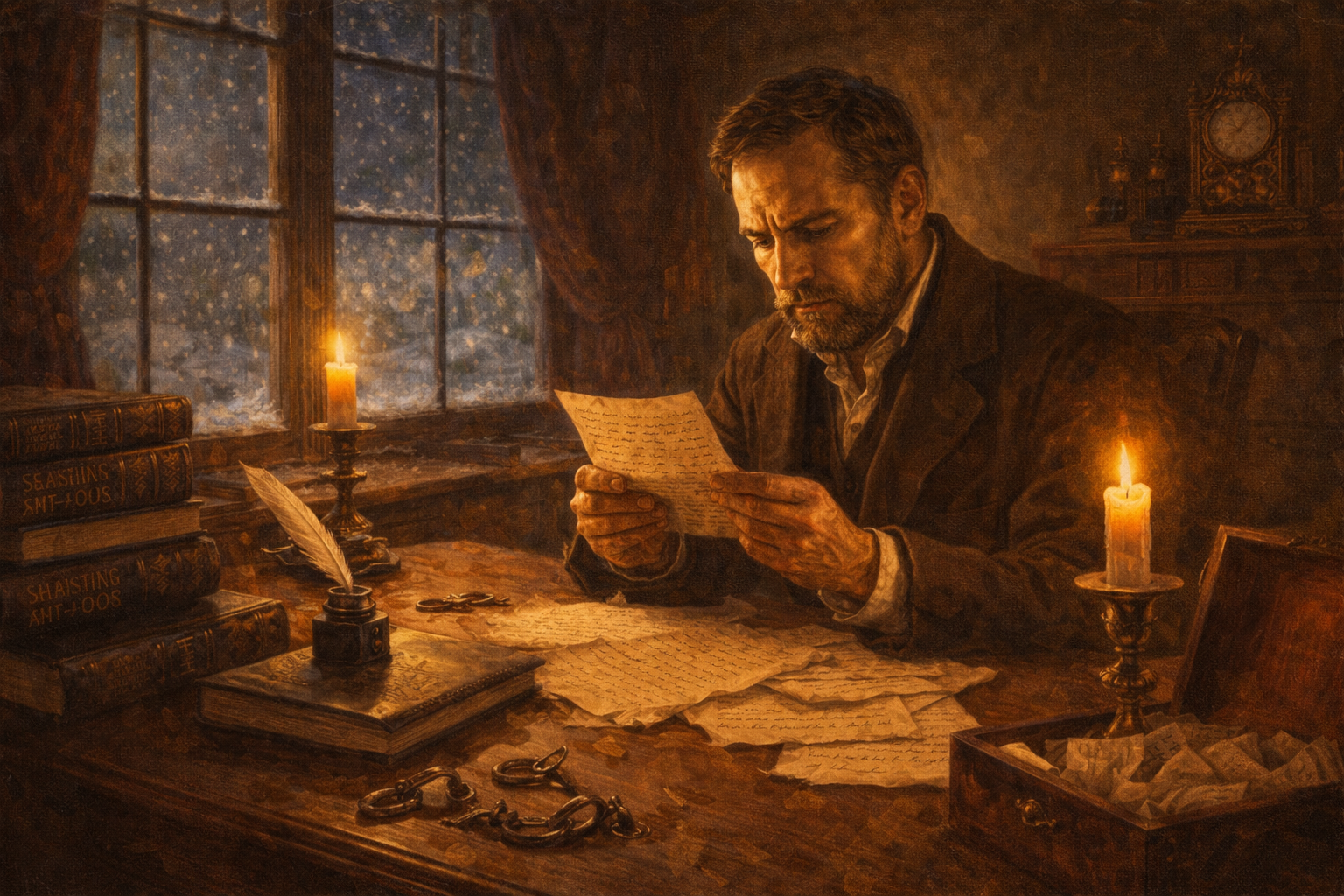

Это художественная фантазия на тему произведения «Смерть чиновника» автора Антон Павлович Чехов. Как бы мог продолжиться сюжет, если бы писатель решил его развить?

Оригинальный отрывок

Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лёг на диван и... помер. Это финальная фраза знаменитого рассказа Антона Павловича Чехова, написанного в 1883 году. Маленький чиновник Червяков умирает от страха после того, как случайно чихнул на генерала в театре и не смог получить от него прощения, несмотря на многократные извинения.

Продолжение

Иван Дмитрич Червяков был погребён на третий день после своей неожиданной кончины. Гроб несли четверо сослуживцев из экзекуторского отделения, и лица их выражали не столько скорбь, сколько недоумение: отчего помер человек в полном расцвете сил, не имевший ни чахотки, ни иной видимой хвори?

Вдова его, Марья Петровна, женщина сухонькая и суетливая, принимала соболезнования в маленькой квартирке на Подьяческой. Она сидела в чёрном платье, которое было ей велико — взяла напрокат у соседки, — и всё повторяла одну и ту же фразу: «Генерал его погубил, генерал...»

— Какой генерал, матушка? — спрашивали её сослуживцы покойного.

— Бризжалов! Статский советник Бризжалов! — отвечала Марья Петровна и заламывала руки. — Ваня мой три дня как сам не свой ходил. Всё твердил: «Обрызгал я его, обрызгал!» А чего обрызгал-то? Чихнул в театре — эка невидаль! Так нет же, извёл себя совсем, голубчик мой...

Столононачальник Спицын, человек рассудительный и склонный к философствованию, слушал вдову с видом задумчивым. Он знал Червякова двадцать лет и полагал, что знает его натуру. Но то, что услышал теперь, поразило даже его.

— Позвольте, Марья Петровна, — сказал он, — так Иван Дмитрич от чихания помер?

— От чихания! От чихания проклятого! — запричитала вдова. — В театре, говорит, «Корневильские колокола» давали. Сидим, говорит, с Машенькой — это со мной то есть — и вдруг... апчхи! А впереди генерал сидел, так Ване на лысину попало. Ну, попало и попало — утёрся бы да забыл. Так нет же! Стал извиняться. Раз извинился, другой, третий... Генерал уж и слушать не хотел, прогнал его, а Ваня мой всё ходил, всё кланялся...

— Гм, — произнёс Спицын и потёр подбородок. — Странная история.

В этот самый момент в дверях появилась фигура, при виде которой все присутствующие обмерли. То был высокий господин в статском мундире с орденом на шее. Лицо его было бледно, а в руках он держал цилиндр.

— Позвольте узнать, — произнёс вошедший глухим голосом, — здесь ли проживала семья покойного экзекутора Червякова?

Марья Петровна вскочила и попятилась.

— Бризжалов! — прошептала она. — Сам Бризжалов!

Генерал Бризжалов — а это был действительно он — вошёл в комнату и остановился посередине. Взгляд его был странен — не то виноватый, не то испуганный.

— Я пришёл... — начал он и запнулся. — Я пришёл выразить соболезнования... и объясниться.

— Объясниться?! — вскрикнула Марья Петровна, и глаза её сверкнули. — Вы погубили моего мужа, ваше превосходительство! Вы закричали на него, вы прогнали его! Он от страха помер, от унижения!

Бризжалов побледнел ещё больше.

— Я не кричал на него, — проговорил он тихо. — Я... я просто попросил его уйти. Он являлся ко мне пять раз, сударыня. Пять раз! С извинениями за какое-то чихание, которого я и не заметил вовсе. Я думал, он надо мной насмехается. Или что он сумасшедший...

— Муж мой был в полном рассудке! — оскорбилась Марья Петровна.

— Я теперь это понимаю, — сказал генерал и опустился на стул, который ему поспешно подставил Спицын. — Я три ночи не сплю с тех пор, как узнал о его смерти. Всё думаю: неужели я, своим нетерпением, своей грубостью... неужели я виноват в гибели человека?

В комнате воцарилось молчание. Только муха жужжала у окна да где-то за стеной плакал ребёнок.

— Я ведь сам, знаете ли, служил когда-то, — продолжал Бризжалов. — Начинал с низов. Помню, как боялся начальства, как трепетал перед каждым выговором. И вот — дослужился до генерала. И что же? Сам стал тем, кого боялся. Сам стал причиной чьего-то страха... и смерти.

Он достал платок и вытер лоб.

— Я принёс вам, сударыня, двести рублей. Не в виде платы за... за что бы то ни было. Просто — на похороны, на обустройство. Примите, прошу вас.

Марья Петровна хотела было отказаться, но вспомнила о долгах покойного мужа и промолчала. Деньги были положены на стол.

— И вот ещё что, — сказал генерал, поднимаясь. — Я написал письмо директору департамента, в котором служил ваш муж. Просил назначить вам пенсию. Полагаю, дело решится положительно.

Он надел цилиндр и направился к выходу. У самых дверей обернулся.

— Вы простите меня, Марья Петровна?

Вдова посмотрела на него долгим взглядом. В глазах её стояли слёзы.

— Бог простит, ваше превосходительство, — сказала она наконец. — А мне что... Мне Ваню не вернуть.

Бризжалов кивнул и вышел.

***

Прошёл месяц. Генерал Бризжалов подал в отставку, чего никто не ожидал. Говорили, что он уехал в деревню и занялся богоугодными делами — построил школу для крестьянских детей и больницу для бедных.

Столононачальник Спицын, человек наблюдательный, заметил странную перемену в поведении сослуживцев после похорон Червякова. Люди стали меньше кланяться начальству. Не то чтобы дерзить — нет, боже упаси! — но кланяться стали как-то спокойнее, с достоинством. И извинялись реже — только когда действительно было за что.

Однажды Спицын проходил мимо кабинета нового директора и услышал, как тот говорил кому-то:

— Нет, нет, любезнейший, не извиняйтесь! Я терпеть не могу излишних извинений. Был тут один такой... Червяков фамилия... Впрочем, это грустная история. Идите, работайте.

Спицын усмехнулся и пошёл своей дорогой. Он думал о том, что смерть маленького чиновника произвела странное действие: она напомнила всем — и начальникам, и подчинённым — что человек есть нечто большее, чем его чин и должность. Что страх — плохой помощник в жизни. Что достоинство важнее иерархии.

Впрочем, это было в одном только департаменте. А в прочих всё осталось по-старому: чиновники дрожали перед начальством, кланялись до земли и извинялись по десять раз на дню — за всё и ни за что.

Ибо таков уж был, есть и будет порядок вещей в этом лучшем из миров.

***

А на могиле Ивана Дмитрича Червякова поставили скромный крест с надписью: «Здесь покоится Иван Дмитрич Червяков, экзекутор, 42 лет от роду».

Никто не добавил эпитафии. Да и что было добавлять? Что он был хорошим чиновником? Так таких тысячи. Что он был добрым мужем? Так и это не редкость. Что он умер от страха перед генералом? Это казалось неприличным.

Только вдова его, Марья Петровна, получившая-таки пенсию стараниями Бризжалова, иногда приходила на кладбище и долго сидела у могилы. Она разговаривала с покойным мужем, рассказывала ему о своих делах, о ценах на рынке, о соседях.

— А генерал-то, Ваня, — говорила она однажды, — генерал-то тебя помнит. Школу в деревне построил и назвал «Червяковская». Вот ведь как. Ты ему на лысину чихнул, а он — школу твоим именем. Смешно, право слово.

Она вытирала слёзы и уходила.

А над кладбищем кружили вороны, и ветер шевелил листья на берёзах, и всё было так, как бывает всегда на русских кладбищах — печально, тихо и как-то примирительно.

Будто сама природа говорила: ничего, братец, ничего. Все там будем. И генералы, и экзекуторы, и те, кто чихает, и те, на кого чихают. Все уравняемся под этими берёзами, под этим небом, под этим вечным русским ветром.

И в этом, пожалуй, есть своя справедливость. Единственная справедливость, которая никому не изменяет.

Загрузка комментариев...