Идиот: Возвращение князя Мышкина

Творческое продолжение классики

Это художественная фантазия на тему произведения «Идиот» автора Фёдор Михайлович Достоевский. Как бы мог продолжиться сюжет, если бы писатель решил его развить?

Оригинальный отрывок

Князь сидел подле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провести дрожащею рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его. Но он уже ничего не понимал, о чём его спрашивали, и не узнавал вошедших и окруживших его людей. И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента, то и он, припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год своего лечения в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как тогда: «Идиот!»

Продолжение

Прошло четыре года с тех пор, как князя Льва Николаевича Мышкина увезли обратно в Швейцарию. Профессор Шнейдер, осмотрев его, только покачал головой: болезнь прогрессировала, и надежды на выздоровление почти не оставалось. Князь сидел в своей комнате, глядя на горы, и, казалось, ничего не понимал из происходящего вокруг.

Однако весной 1872 года случилось нечто неожиданное. Утром, когда сиделка принесла завтрак, князь вдруг посмотрел на неё осмысленным взглядом и произнёс: «Где Настасья Филипповна?» Сиделка уронила поднос.

Профессор Шнейдер был потрясён. Он немедленно провёл осмотр и констатировал то, что казалось невозможным: сознание возвращалось к больному. Медленно, постепенно, как весенний ручей пробивает себе дорогу сквозь лёд, мысль начинала свою работу в измученном мозгу князя.

— Вы помните, что с вами произошло? — осторожно спросил профессор.

Князь долго молчал. Его лицо, постаревшее и осунувшееся, выражало мучительное напряжение.

— Я помню... ночь, — произнёс он наконец. — Я помню, что мы сидели вдвоём. Парфён и я. Было темно. И пахло... нехорошо пахло.

Он замолчал и закрыл глаза. Профессор понял, что расспрашивать далее было бы жестоко.

***

К осени князь уже мог говорить связно, хотя часто впадал в задумчивость, из которой его трудно было вывести. Он много спрашивал о России, о Петербурге, о тех, кого знал. Профессор отвечал уклончиво: он сам мало что знал, а то, что знал, предпочитал скрывать.

Однажды к заведению подъехала карета. Из неё вышла дама в трауре — уже не первой молодости, но с остатками удивительной красоты в чертах лица. Это была Аделаида Ивановна Епанчина, в замужестве княгиня N.

— Я приехала к князю Мышкину, — сказала она профессору. — Мне написали, что он... что ему лучше.

Шнейдер провёл её в сад, где князь сидел на скамейке, закутанный в плед.

— Лев Николаевич, — тихо позвала Аделаида.

Князь поднял голову. Несколько мгновений он смотрел на неё, не узнавая, потом вдруг улыбнулся — той самой детской, беззащитной улыбкой, которая когда-то так поразила всё семейство Епанчиных.

— Аделаида Ивановна! Вы приехали! Как добры... Как это добро с вашей стороны!

Аделаида села рядом. Она приготовила много слов, но теперь все они казались ненужными и фальшивыми.

— Князь, — начала она, — я должна вам рассказать... Многое изменилось за эти годы.

— Расскажите, — просто ответил он. — Я хочу знать.

И Аделаида рассказала. О том, что Рогожин отбывает каторгу в Сибири — его приговорили к пятнадцати годам. О том, что Аглая вышла замуж за польского эмигранта, который оказался авантюристом, и теперь она где-то за границей — несчастная, разочарованная, ни с кем из семьи не общается. О том, что Лизавета Прокофьевна тяжело болеет и всё время вспоминает князя. О том, что генерал Епанчин скончался два года назад от удара.

Князь слушал молча. По его щекам текли слёзы, но он, казалось, не замечал их.

— А Ипполит? — вдруг спросил он. — Что с Ипполитом?

Аделаида удивилась, что он помнит этого несчастного юношу.

— Ипполит умер вскоре после... после всего. Его чахотка...

— Да, — прошептал князь. — Да, я знаю. Он так хотел жить. И так боялся. И так страдал от того, что боится.

Они долго сидели молча. Солнце садилось за горы, и в воздухе разлилась та особенная прозрачность, которая бывает только в Швейцарии осенними вечерами.

— Князь, — наконец сказала Аделаида, — maman просит вас приехать. Она хочет вас видеть прежде, чем... пока ещё может.

Князь покачал головой.

— Нет. Я не могу вернуться в Россию. Не сейчас. Может быть, никогда.

— Но почему?

Он посмотрел на неё, и в его глазах она увидела что-то такое, от чего ей стало страшно.

— Потому что я всё помню, Аделаида Ивановна. Я помню ту ночь. Я помню, что мы сидели рядом с ней... с её телом. Всю ночь. И я держал его за руку — Парфёна. И он плакал. И я знал, что он убил её, и я... я понимал его. Вот что страшно. Я понимал.

Аделаида отшатнулась.

— Князь, вы были больны! Вы не отвечали...

— Нет, — перебил он с неожиданной твёрдостью. — Нет, в ту минуту я был совершенно здоров. Это потом... потом разум не выдержал. Но в ту ночь я всё понимал. И вот что я понял: я любил её. По-настоящему любил — только её одну. И он тоже любил. И мы оба погубили её — каждый по-своему. Он — ножом. Я — своей неспособностью... своей невозможностью быть таким, как все. Быть просто мужчиной, который любит женщину.

Он замолчал и снова устремил взгляд на горы.

— Вы знаете, — продолжил он тише, — я много думал здесь. Когда разум вернулся ко мне, я думал о том, почему всё так вышло. И я понял одну вещь, Аделаида Ивановна. Страшную вещь.

— Какую?

— Красота не спасёт мир. Это я говорил когда-то, и это неправда. Красота — это страдание. Красота — это то, чего все хотят, но никто не может удержать. И те, кто красоту несёт в себе, — они обречены. Настасья Филипповна была обречена с той минуты, как осознала свою красоту. И я был обречён с той минуты, как увидел её портрет.

***

Аделаида уехала на следующий день. Она обещала написать матери, что князь поправляется, но что приехать он не сможет. Она не стала передавать их разговор — к чему умирающей женщине знать такое?

Князь остался в заведении профессора Шнейдера. Он жил тихо, много читал, гулял в саду. Иногда к нему приходили письма из России — от Веры Лебедевой, которая не забыла его, от Коли Иволгина, который вырос и стал учителем.

Однажды пришло письмо без подписи. Князь прочёл его и долго сидел неподвижно. Потом позвал профессора.

— Парфён бежал с каторги, — сказал он. — Он пишет, что хочет приехать сюда. Увидеться со мной.

Шнейдер побледнел.

— Это невозможно! Это опасно! Я должен сообщить властям!

— Не надо, — мягко сказал князь. — Он не причинит мне вреда. Он никогда не причинит мне вреда. Мы связаны — он и я. Мы были связаны с той первой минуты, когда встретились в поезде. И мы останемся связаны до конца.

Профессор хотел возразить, но что-то в лице князя остановило его. Это было лицо человека, который знает что-то недоступное другим — что-то важное и, может быть, ужасное.

***

Рогожин приехал через месяц. Он изменился страшно: постарел, поседел, лицо избороздили глубокие морщины. Но глаза остались прежними — тёмные, горящие, неистовые.

Они встретились в саду. Долго стояли друг против друга, не говоря ни слова. Потом Рогожин опустился на колени прямо на влажную от росы траву.

— Прости меня, князь, — хрипло произнёс он. — Прости, если можешь.

Князь поднял его и обнял. Так они стояли — два постаревших человека, два живых призрака того страшного времени.

— Я давно простил тебя, Парфён, — сказал князь. — Я простил тебя ещё в ту ночь, когда мы сидели рядом с ней. И ты простил меня. Мы оба виноваты, и мы оба прощены.

— Ты один был добр к ней по-настоящему, — сказал Рогожин. — Ты один видел в ней не красоту, не женщину, а душу. Страдающую душу.

— И ты видел, Парфён. Потому и мучился так. Потому и любил её до безумия.

Они прожили в заведении вместе до конца своих дней. Рогожин так и не вернулся в Россию — не потому что боялся наказания, а потому что не мог оставить князя одного. Они сделались неразлучны — эти два человека, которых судьба свела так странно и так страшно.

Когда князь умирал — тихо, во сне, зимней ночью 1880 года — Рогожин сидел рядом и держал его за руку. Как когда-то князь держал его руку в ту ночь.

— Она нас ждёт, — прошептал князь перед самым концом. — Она нас простила.

И улыбнулся — той самой детской, светлой улыбкой.

Рогожин пережил его на три дня. Профессор Шнейдер нашёл его утром — он сидел в кресле князя, глядя на горы, и был уже холоден. Лицо его было спокойно — впервые за много лет.

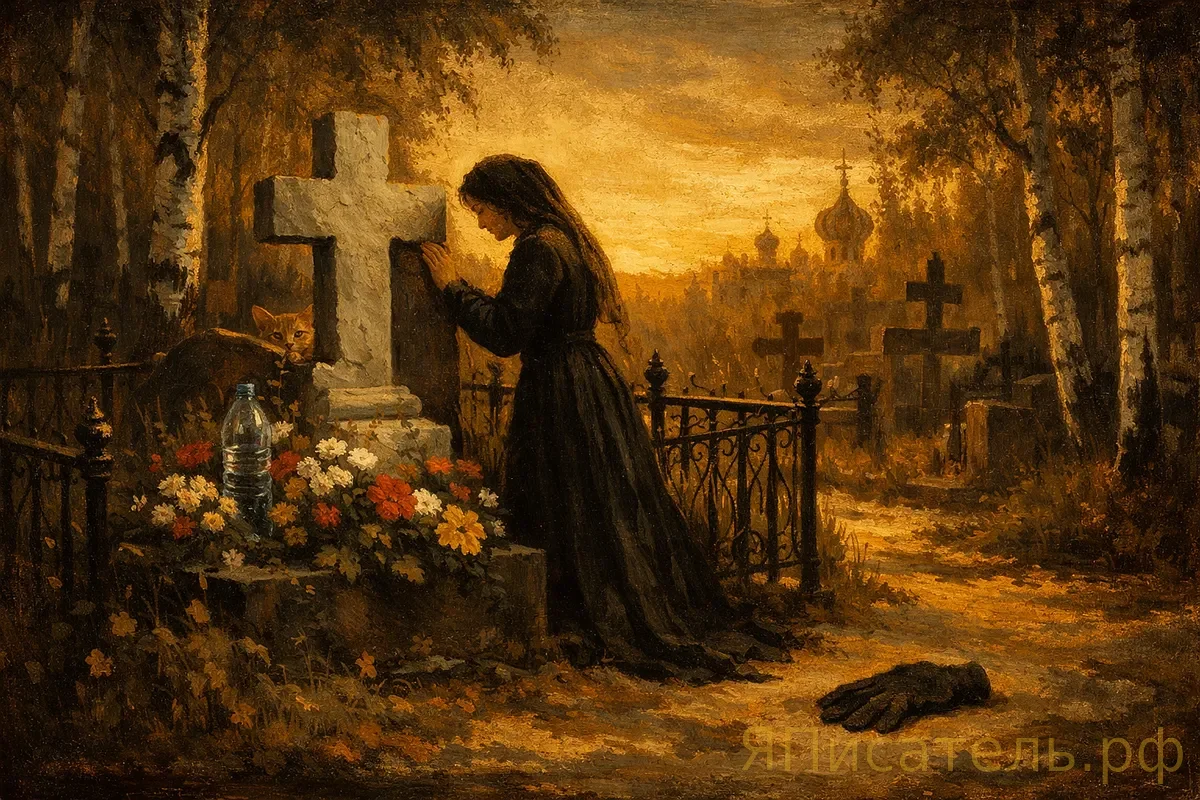

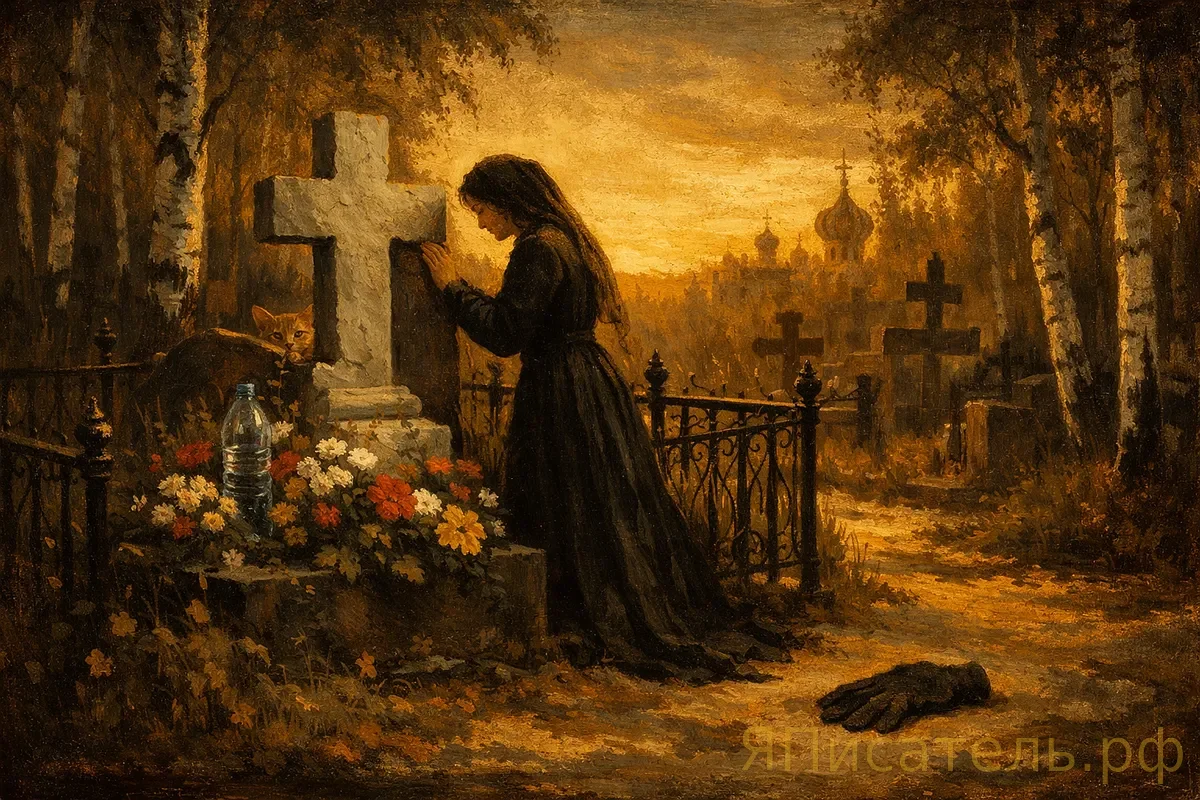

Их похоронили рядом, на маленьком кладбище в горах. На общем надгробии по просьбе Веры Лебедевой, которая приехала на похороны, высекли слова из Евангелия: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

И странно — те, кто знал эту историю, говорили потом, что это было правдой. Потому что оба они — и князь, и Рогожин — положили души свои. Не друг за друга даже, а за ту, которую любили и которую не сумели спасти. За Настасью Филипповну — женщину, погубленную красотой и любовью, женщину, которая так и не узнала счастья, но которая, может быть, там, за чертой, наконец обрела покой.

Таков был конец истории, которую современники называли странной, безумной и нелепой. Но те, кто понимал, знали: это была история о любви. О той любви, которая не ищет своего и не превозносится. О той любви, которая всё переносит и всё прощает. О той любви, которая никогда не перестаёт — даже за чертой смерти.

Загрузка комментариев...